Cachez ces émotions que je ne saurais voir

Quelle place aux émotions dans le travail ?

Bienvenue aux nouveaux·elles ! Big up spécial à celleux qui ont courageusement tapé l’URL dans la barre de leur navigateur. Si ça se trouve vous allez trouver ça nul à iech, mais on a au moins une chose en commun qui est qu’on a les mêmes goûts en podcasts.

Si vous savez pas de quoi je parle : j’ai été interviewée dans l’excellent podcast Programme B pour parler évolution du travail, dans un épisode intitulé “Métro, Boulot, Lexo”.

Et sinon : CDLT c’est toujours aussi une page Instagram et une boutique Esty à la con.

Ça fait un bon moment que j’ai envie de parler des émotions dans le cadre du travail.

J’y ai touché un peu là et là mais pas assez à mon goût. Car le sujet me tient à coeur.

Déjà, parce que personnellement, j’ai beaucoup d’émotions, sa mère. Et/ou son père. Et ses aïeux, sur plusieurs générations.

Et c’est marrant, mais je n’avais absolument pas conscience de ce fait, et du fait que c’était un sujet, jusqu’au jour où mon manager m’a expliqué que mes émotions n’étaient pas une faiblesse mais ma plus grande force. J’ai eu envie de lui rire au nez et de lui répondre qu’il se méprenait, qu’il savait pas du tout ce qu’il racontait, que j’étais pas si émotionnelle que ça, mais j’étais en train de chialer à ce moment-là. Donc bon.

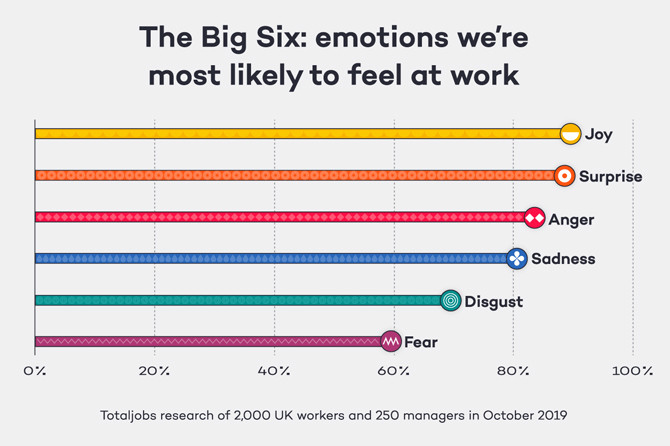

Mais aussi parce que, d’après une étude menée par Michael Parke, prof à Wharton, y a 6 trucs qu’on a vachement de chances de ressentir au boulot : l’un est positif, l’une ça dépend, et 4 sont sacrément pourraves. Ce qui nous donne une bonne idée d’à quel point le monde du travail est une cocotte-minute émotionnelle :

Mais bien évidemment entre-temps, j’ai lu beaucoup trop de travaux de sociologues et de chercheurs·ses, et j’ai découvert que j’avais pas complètement raison (même si j’avais pas complètement tort non plus OKAY?). Qu’en fait c’est plus compliqué que ça, et que les émotions sont en fait beaucoup plus intégrées dans le travail aujourd’hui qu’avant.

Juste, n’importe comment.

Je vous explique.

Intro calme (j’aime pas trop beaucoup ça)

Vous allez pas couper à un petit point lexico-historique de début de dissertation, en mode “De tout temps” mais en plus destroy.

1/ L’instant Larousse

Déjà on va pas couper les veuch en quatre : les batailles intellectuelles pour définir et catégoriser les émotions, les taxonomiser, les taxi driver ou j’sais pas quoi et les différencier des sentiments qui seraient plus durables et tout le tintouin, je m’en bats les steaks. Ici, je vais tout couper/foutre dans le même joyeux saladier d’imprécision, et définir le bail peu ou prou ainsi : “une émotion c’est un truc fort que tu ressens au-dedans de toi et qui n’est pas (encore) un ulcère”. Pick your player : joie, colère, tristesse, peur, dégoût, honte, mépris, surprise, gêne, fierté, excitation, calme, anxiété & co (moi j’appelle ça un mardi).

2/ L’instant Stéphane Bern

Pour ce qui est de l’histoire de l’émotion dans le monde du travail, là je trouve ça super intéressant donc on va y passer un poil plus de temps.

En bref, la prise en compte des émotions dans le taf est revenue à la mode - comme le jean taille basse avec string apparent, le tie&dye et le Vivelle Dop Fixation Béton - dans les années 90. En moins bref : elles ont fait leur comeback après une période entre 1950 et 1980, où sous l’influence du behaviorisme et de l’idée qu’il existait un “homo economicus” rationnel, on considérait les émotions comme des entailles à la rationalité et une menace potentielle à la performance des organisations, et où on les avait donc enterrées sous la terrasse ni vu ni connu.

La vraie question c’est POURQUOI ? Pourquoi on s’est dit soudain que c’était ptêt pas mal de considérer à nouveau les gens comme des humains complexes ?

Dans cet article absolument phénoménal dans la revue “Travailler” en 2003 qui tire à balles réelles sur le concept d’intelligence émotionnelle (comme moi en bas ici, mais mieux, et 20 ans plus tôt), le spécialiste de la sociologie et de l’anthropologie des organisations Jean-François Chanlat liste plusieurs raisons de ce qu’il appelle l’“épuisement du modèle gestionnaire rationnel” que je vais vous vulgariser. Et si vous me lisez depuis un moment vous savez que chez CDLT, vulgariser signifie littéralement “rendre vulgaire” :

“la découverte du rôle de la vie psychique et des processus inconscients dans le comportement humain” : je vais passer sur le bazar psychanalytique parce qu’on s’en tamponne le coquillard, mais on a percuté soudain que les gens ne prenaient pas toujours des décisions rationnelles. Et qu’iels prenaient même parfois des décisions qu’iels ne pouvaient pas s’expliquer. Qu’on appelle ça l’inconscient, avoir le Sheitan ou des erreurs de jugement, ça s’illustre très simplement par ce constat : y’en a qui achètent des Airpods à 300 balles.

“le dualisme émotion-cognition ne tient pas” : en bref, opposer émotion et raison c’est comme opposer légumes et crème fraîche alors qu’ils sont FAITS pour aller ensemble (prove me wrong). Y’a pas de décision purement rationnelle, quoi que veuillent nous faire croire managers, dirigeant·es et même Présidents qui se la jouent parangons d’objectivité. Derrière chaque choix apparemment sensé, il y a un paquet de motivateurs désespérément humains : peur, joie, envie, colère, honte (même si y’en a pas assez, de la dernière, à mon goût).

“le contexte socio-économique des vingt dernières années” : ALORS LÀ il m’a fait exploser le cerveau Jeff, s’il permet que je l’appelle Jeff. Il explique en bref qu’avec le développement d’une économie de services, ben y’a une majorité d’emplois en relation avec des client·es et des usager·ères, et que globalement, vu que “customer is king”, y’a une pression grandissante à montrer et faire ressentir des émotions positives au quotidien dans le travail.

C’est tout con ce dernier truc, mais c’est une fucking boîte de Pandore (la vieille) car ça implique que contrairement à ce que je pensais, c’est pas que les émotions n’ont pas leur place au travail, c’est pire : y’en a qui sont autorisées, y’en a qui le sont pas, et Y’EN A QUI SONT MÊME EXIGÉES.

Je sais pas si ça se sent, mais cette idée provoque chez moi une forme assez intense d’excitation, je vais essayer de me tenir pour arriver relativement naturellement à ce dernier point.

Émotions de censure

J’ai beau trépigner pour vous dire la suite, je vais commencer par formuler ce premier truc important.

1/ Les émotions ça se contrôle (Z)

J’ai tenté l’expérience de googler “emotions in the workplace”, et croyez-moi sur parole ou faites votre Saint-Thomas, quasiment tous les titres des résultats de la première page sont une belle marquise autour de “How to deal with emotions at work” / “Managing your emotions at work”.

On les traite comme des animaux sauvages qu’il est essentiel de dompter à sa propre échelle (avec des conseils comme “take a deep breath”) comme pour les managers à celle de leur équipe (avec, accrochez-vous : “find the right balance of supporting and preventing them”).

Bref, dans l’idéal, on ferait bien sans, cela dit bon, maintenant qu’elles sont là, elles peuvent aller se chercher une bière dans le frigo, mais ça serait bien qu’elles enlèvent leurs chaussures car on a shampouiné la moquette.

2/ Les émotions sont à double-tranchant

Pire, on en arrive à une sorte d’entre-deux extrêmement inconfortable, où d’un côté on trouve ça toujours un peu sale les émotions, d’un autre on réalise quand même que ça peut être utile (je vous partage une étude mais franchement, merci du sccop). Résultat, y’a une pelletée d’articles un tantinet défensifs qui se veulent provocants, qui essayent de montrer qu’elles sont même un “superpower” (ce qui, je trouve, est une exagération aussi énorme dans l’autre sens, les émotions sont juste un truc NORMAL qui peut être un atout, ou pas, selon ce qu’on en fait).

Et cette prise en tenaille (caramba) entre deux injonctions contradictoires, elle est très clairement ressentie par qui, pardi ? Les meufs évidemment ! J’en ai déjà parlé, mais j’adore me répéter : on considère les meufs comme plus émotionnelles, ce qui n’est donc pas une qualité reconnue dans le taf et s’avère une embûche sur le chemin de leur évolution (parce qu’avoir des émotions = ne pas être un leader, c’est connu). MAIS on le leur reproche tout de même quand elles ne le sont pas assez. C’est clairement pas mon kif de citer Sheryl Sandberg, mais c’est un peu ce qu’elle dit quand elle dit que l’autorité et l’ambition rendent les meufs moins “likeable”. Dans cet excellent article du Guardian sur le sujet (qui démonte Sheryl Sandberg, voilà ça y est j’ai rééquilibré mon karma), la journaliste Rose Hackman cite cette étude de 2018 qui a interrogé 236 ingénieur·es et leurs boss sur la perception de leurs compétences, et a trouvé que :

pour les ingés mec, le combo compétence+confiance (“savoir ce qu’on fait et se comporter comme tel”) est largement suffisant pour progresser dans leur carrière

pour les ingés meufs, ce combo est requis ne suffit pas : on attend également d’elles des compétences sociales (ouverture aux autres, considération, prise en compte de leurs attentes, douceur, soin, etc.).

Bref, on demande aux meufs de performer des stéréotypes féminins, ceux-là même qui ne sont pas valorisés dans l’absolu. Et bon chance surtout.

Ajoutons à ça que le coup des meufs qui sont plus émotionnelles, moi j’pense que c’est un peu du pipeau Delbono. Je crois que les meufs sont éduquées à ressentir et assumer une palette plus large d’émotions, oui, et les mecs beaucoup moins. Mais qu’une émotion, c’est comme un déchet radioactif : t’as beau l’enterrer, c’est pas pour autant que ça disparaît. Et chez beaucoup d’hommes, quand ça réapparaît, ça se fait sous une forme peu maîtrisée et pourtant bien trop acceptée, qu’on appelle la colère. Je pense souvent à ce tweet :

Je pourrais faire un article entier sur ce sujet précis, mais techniquement la colère c’est un peu déjà ma ligne édito donc ça serait ptêt redondant.

Bref voilà, ça c’est dit, on peut passer à la partie JUTEUSE (ouais, techniquement là en fait c’était l’intro, n’hésitez pas à aller vous resservir une boisson chaude).

La prescription émotionnelle

C’est là qu’on en arrive au truc qui m’a retourné le cerveau, et dieu sait que je suis vraiment excitée à retardement, parce que le concept date de 1983 (et je sais pas vous, mais je persiste à considérer que les années 80 c’était y’a vingt ans, alors que non hein, c’était y’a quarante) (de rien).

1/ Le travail émotionnel

“Emotional labour” en anglais anglais, “labor” en anglais américain, “lébeurre” en français du terroir. Un terme formulé par la sociologue américaine Arlie Russell Hochschild dans un bouquin, The Managed Heart. Et si j’en crois mes lectures récentes, un concept qu’on a un peu tendance à confondre avec la “charge émotionnelle” (l’injonction à gérer le bien-être émotionnel d’autrui - genre tu sais trouver et acheter les cadeaux de Noël pour les parents du conjoint, être la psy gratos des gens, etc.).

Le travail émotionnel c’est devoir “manifester certaines émotions pour répondre aux exigences d'un taf”.

Avant de plonger dans cette idée, je suis OBLIGÉE de faire un petit détour, et quand je dis OBLIGÉE c’est que j’en ai vraiment envie. En lisant cette traduction d’un des articles de Hochschild j’ai capté un truc : on voit les émotions comme un truc jaillissant de nous et donc, on l’a dit, un truc un peu incontrôlable. Alors que les émotions, en fait, sont très souvent prescrites par le contexte. En résumé, vous êtes à un enterrement ou à un mariage, vous savez très bien ce qu’on attend de vous.

Cette idée, elle est absolument clé : cela signifie que les émotions ne sont pas si spontanées que ça. Et si elles ne sont pas spontanées, elles peuvent être dictées. Si elles peuvent être dictées, elles peuvent être contrôlées.

Et c’est là qu’on en arrive au travail émotionnel : c’est l’idée que les organisations peuvent ATTENDRE des gens de manifester certaines émotions. Que ce soit un pré-requis qui fasse partie du taf sans nécessairement faire partie de la fiche de poste. Et pour Hochschild, c’est le cas quand particulièrement trois conditions sont réunies : 1/ que le taf soit en contact avec une clientèle 2/ qu’on cherche à provoquer certaines émotions chez cette clientèle 3/ qu’il y ait un moyen de contrôle de la manifestation des émotions. Allez on creuse, parce que mon dieu, ce concept n’a jamais été aussi pertinent.

2/ La dictature de la satisfaction

A l’origine, Hochschild a appliqué l’idée du travail émotionnel à certains métiers de service, de type les infirmières, qui non-contentes de devoir faire tenir sur leur petites épaules un système de santé qui s’écroule (au cas où il était besoin de le préciser, ce point-là est un ajout personnel), doivent en plus démontrer de la compassion et de la chaleur, les serveur·ses dont le pourboire dépend du fait d’être sympa, les caissières qui doivent rester patientes et souriantes même avec des relou·es.

Par “travail émotionnel” dans ces métiers, on entend l’effort qui consiste à démontrer certaines émotions, pour provoquer certaines émotions chez les autres. Il s’agit en prime de qualités qu’on ne valorise pas (hé c’est pour ça que c’est souvent des “jobs de meufs”) tout en les exigeant. Des qualités qu’on considère comme innées, naturelles, et qui pourtant font l’objet d’injonctions et même de contrôle, et potentiellement de punition si on n’arrive pas à les démontrer correctement et à provoquer de la satisfaction en face.

Purée, qu’est-ce que c’est juste, et d’autant plus juste à une époque où ON NOTE NOS PASSAGES AUX CHIOTTES AVEC DES EMOJIS. Surfant sur des technologies allant du formulaire de satisfaction à l’analyse du “sentiment” dans les interactions, on est passé largement au niveau 11 de ce que Hochschild décrivait : le client n’est plus roi il est chef suprême. On cherche à le “satisfaire”, et le “satisfaire” c’est provoquer des émotions positives intenses : joie, surprise, délectation (y’a même un Customer Emotion Summit dans deux semaines si ça vous chauffe). Et cette obligation de démontrer des émotions positives pour en susciter est un pouvoir autoritaire, parce que si on n’y parvient pas, le couperet tombe, sous la forme de mauvaises notes et de leurs effets dévastateurs sur, notamment, l’emploi des gens.

Et la notation d’une expérience client par des petites étoiles ou des emojis est la forme la plus abjecte, mais aussi la plus évidente de cette culture. Elle est partout, car partout, même dans les métiers de conseil, il faut que le client soit “content” ou au minimum “à l’aise”.

C’est évidemment d’autant plus cruel, et complexe, quand il y a une dissonance entre ce que l’on ressent, et ce qu’il est attendu qu’on démontre (y’a plein d’études qui montrent à quel point performer des émotions positives qu’on ne ressent pas (surface acting vs. deep acting) est profondément épuisant).

Bref, ce que je veux dire avec tous ces mots, c’est que c’est quand même dingue, dans un univers où les émotions sont un peu sales, qu’il soit tacitement attendu non seulement de contrôler les siennes, mais aussi celles des autres.

J’sais pas vous, mais cette idée me donne un paquet d’émotions qui sont franchement pas positives.

3/ La dictature du bonheur

Et même si ce n’est pas traité exactement par Hochschild, j’aimerais terminer par la cerise confite sur le gâteau de la rage : l’injonction à ressentir et démontrer certaines émotions dans le travail, même hors de la présence de clients ou d’un but mercantile.

Il est très évident que certaines ne sont pas bienvenues. Etre triste, en colère, frustré·e, aigri·e, ça la fout mal bien sûr : c’est pas pro. Mais ce qui m’intéresse, c’est que d’autres émotions sont rigoureusement prescrites, voire obligatoires.

Je veux dire, a priori si on est dans une boîte qui a un·e “Happiness Manager”, on sait très bien ce qui est attendu de nous. Et ça peut sembler sympa-couillon et inoffensif jusqu’au jour où on se fait virer parce qu’on n’a pas “adhéré aux valeurs fun and pro” de l’entreprise. Car en fait, dans beaucoup de cultures “sympa”, le bonheur n’est pas le résultat d’un contexte favorable, il est une injonction à avoir l’air de kiffer même quand les conditions ne sont pas réunies. En d’autres termes, quand y’a un babyfoot mais pas de politique RH, le babyfoot signifie qu’on a tout intérêt de sourire quand même.

Bref

En préparant cet article, je me suis donc offert un grand moment d’eurêka, dont je vous fais l’eurêkap : je crois bel et bien que si les émotions font peur dans le taf, c’est parce qu’elles sont puissantes. Elles sont un révélateur, une force de changement, parfois de destruction… mais aussi, et c’est ça que j’ai capté, un levier business. Les émotions, bien gérées, ça peut faire de la thune. Et qui dit thune, dit optimisation. Et qui dit optimisation, dit contrôle. Sans vouloir sonner conspi tout en sonnant conspi, l’injonction individuelle à contrôler ses propres émotions est en fait l’arbre qui cache la forêt de leur marchandisation et de leur manipulation. OUAIS j’utilise des grands mots si je veux.

Moi tout ça, ça me provoque un paquet de choses, et pour les gens qui comme moi ressentent plein de trucs à la fois je recommande l’emoji kitchen de Google qui permet de mixer des emojis. Ça, c’est moi là maintenant :

CDLT,

Sev